皆さん、こんにちは。フラッグシップ経営代表、中小企業診断士の長尾です。

今回は弊社も今秋からスタートしようとしているテレワーク・リモートワークの導入についてです。

私はこれまで新型コロナが猛威を振るっていた時以外は、テレワークを導入しませんでした。

やはり顔を合わせてチームで仕事をするという古い考え方が好きだったからです。

しかし、現代社会において多様な働き方の推進は企業が持続的に成長するために不可欠な要素となっていることは否定できません。

中でもテレワークやリモートワークは従業員のワークライフバランス向上や採用競争力の強化に貢献するのは確かですが、これまでのオフィス勤務とは異なる課題も生じさせます。

今回はテレワーク・リモートワークを推進しながら、いかにして社風や文化を醸成し、生産性を向上させ、そして効果的な管理を行うかについて掘り下げていきます。

私も勉強しながら考えていることを整理させていただきます。

1. 社風・文化の醸成:物理的な距離を超えた一体感の創出

テレワーク・リモートワーク環境下では偶発的なコミュニケーションが減少し、従業員間の連帯感が希薄になりがちです。

ですから私は意図的な取り組みによって物理的な距離を超えた強固な社風や文化を醸成したいと考えています。

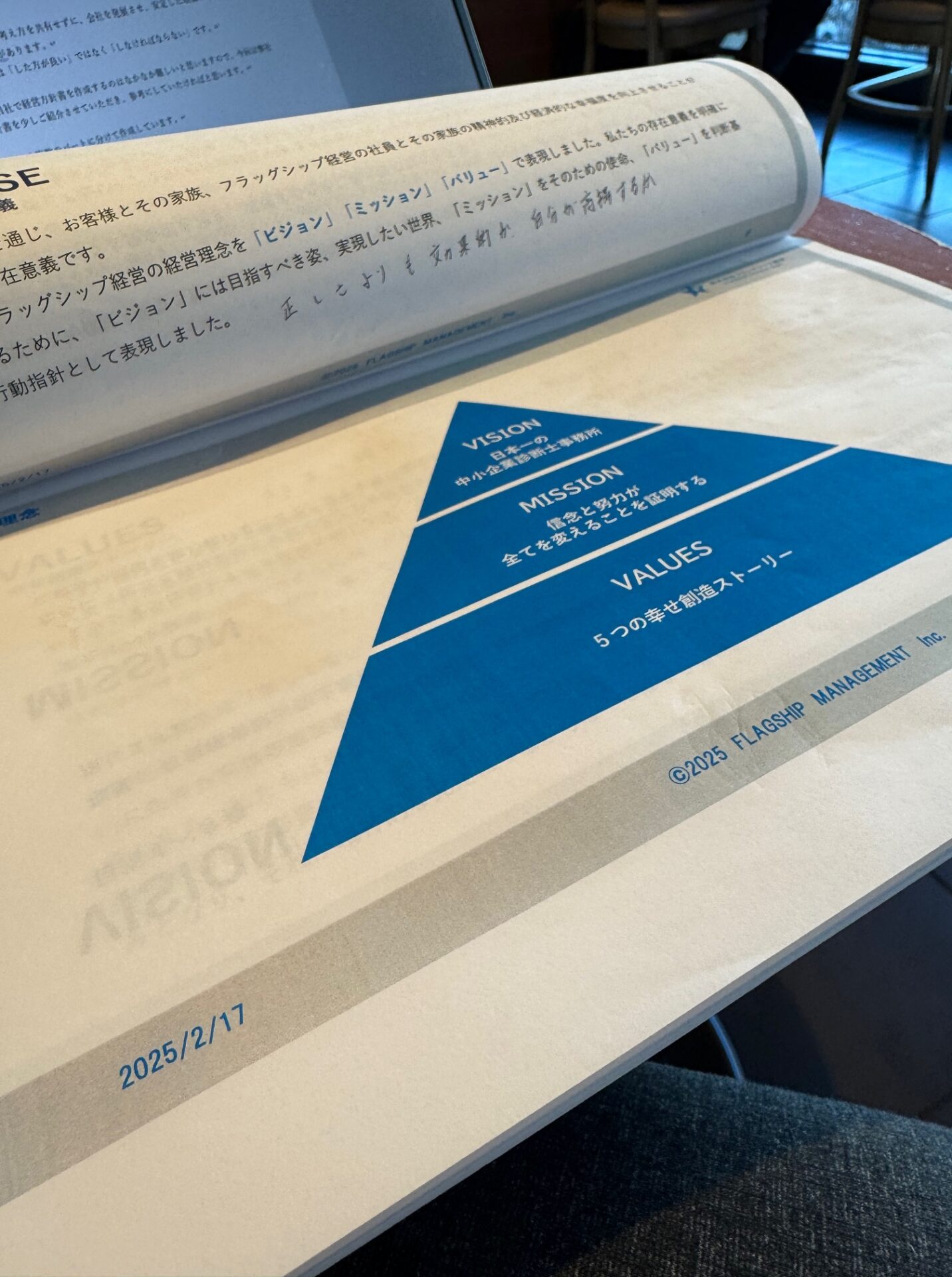

例えばビジョンとミッションの明確化と浸透をこれまで以上に強化することです。

企業の存在意義や目指す方向性を全従業員が共有することで、個々の業務が組織全体の目標にどう貢献しているかを理解し、一体感を醸成させます。

月に1回の全社会議は出社にし、私からのメッセージ発信を通じて、繰り返し共有することが重要です。

また、コミュニケーションの質を向上させる必要もあります。

心促理的安全性を確保した上で活発な意見交換や建設的な議論をする場を意識して儲ける事で社員の皆さんが安心して意見を述べ、失敗を恐れずに挑戦できる環境を整えることができます。

そういう場がコミュニケーションの質を高め、組織全体の創造性や問題解決能力が高まります。

2. 生産性の向上:自律性を促し、成果を最大化する

テレワーク・リモートワークにおける生産性向上を実現するには社員の自律性を高め、成果に基づいた評価を導入する必要があります。

そのための準備として明確な目標設定と進捗の可視化は必須です。

個人目標を組織目標と連動させ、その進捗を定期的に共有することで、従業員は自身の役割と責任を明確に認識できます。

プロジェクト管理ツールやタスク管理ツールの導入は、業務の進捗状況をリアルタイムで把握し、ボトルネックを特定する上で非常に有効です。

次に、従業員の自律性を尊重し、マイクロマネジメントを避けることが求められます。

業務のプロセスではなく、成果に焦点を当てることで、従業員は自身の働き方を最適化し、より創造的に業務に取り組むことができます。

必要な情報やツールへのアクセスを確保し、不明点があればすぐに質問できるサポート体制を構築することも、自律的な働きを後押しします。

また、適切なITシステムの活用は生産性向上に直結します。

コラボレーションツール、ビデオ会議システム、クラウドベースのファイル共有サービスなどを積極的に導入し、スムーズな情報共有と協業を可能にすることで、場所にとらわれずに効率的に業務を進めることができます。

3. 効果的な管理:信頼と透明性に基づいたマネジメント

テレワーク・リモートワーク環境下での管理は、従来の「監視」から「支援」へとパラダイムシフトする必要があります。

私の苦手なパラダイムシフトです。

信頼と透明性に基づいたマネジメントが、従業員のエンゲージメントと生産性を高めます。

特に信頼関係の構築は最も重要な要素です。

上司は部下を信頼し、部下は上司に安心して相談できる関係性を築くことが、リモート環境での円滑なコミュニケーションの基盤となります。

定期的な1on1ミーティングを通じて、業務上の課題だけでなく、キャリアや個人的な悩みについても話し合える場を設けることで、信頼関係はより深まります。

次に、パフォーマンス評価の透明性を確保することが求められます。

評価基準を明確にし、具体的な成果に基づいて公正に評価することで、従業員は自身の努力が正当に評価されていると感じ、モチベーションを維持できます。

フィードバックは定期的かつ建設的に行い、成長を促す視点を持つことが重要です。

また、労務管理の徹底も忘れてはなりません。

労働時間管理はもちろんのこと、従業員の健康状態やメンタルヘルスにも配慮し、必要に応じて専門家への相談機会を提供するなど、サポート体制を構築する必要があります。過重労働を防ぐためのガイドラインを策定し、周知徹底することも重要です。

最後に、情報セキュリティの強化は、リモートワークにおける管理の重要な側面です。従業員へのセキュリティ教育を定期的に実施し、VPN接続の義務化、デバイス管理の徹底など、企業の情報資産を守るための対策を講じる必要があります。

まとめ

テレワーク・リモートワークは、企業に新たな機会をもたらすと同時に、社風・文化の醸成、生産性向上、そして効果的な管理という面で新たな挑戦を突きつけます。

しかし、明確なビジョン共有、質の高いコミュニケーション、自律性を尊重するマネジメント、そして信頼と透明性に基づいた管理を実践することで、これらの課題を乗り越え、多様な働き方を成功裏に推進することが可能です。

物理的な距離を超えて従業員が一体となり、最大のパフォーマンスを発揮できる環境を構築することが、これからの企業成長の鍵となるでしょう。

いかがでしょうか。

私もまだ勉強中でこれから試行錯誤が始まりますが、また効果があったことや課題を共有させていただければと思います。