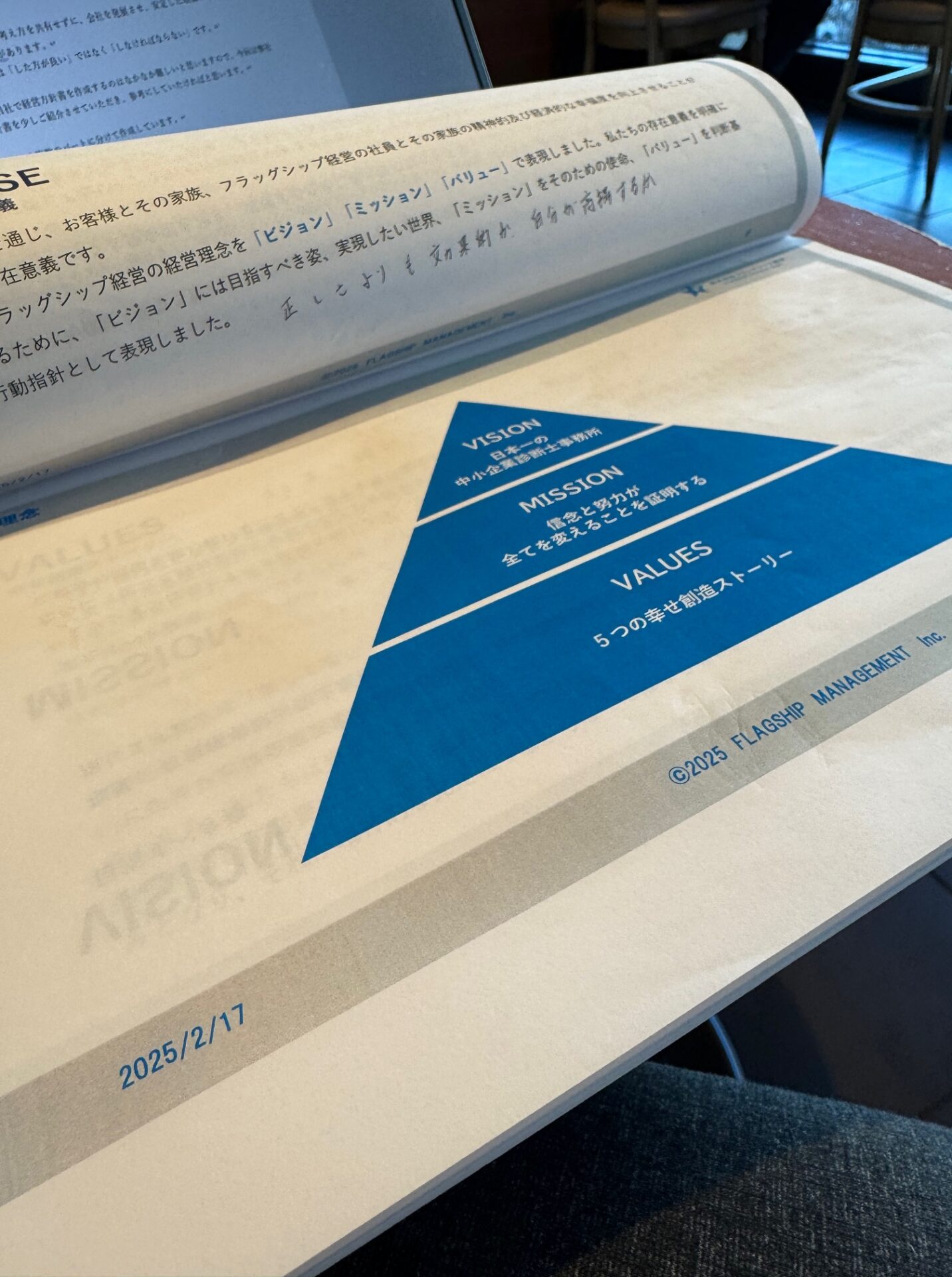

MVV(ミッション、ビジョン、バリュー)と創業の精神の融合

皆さん、こんにちは。

フラッグシップ経営の長尾です。

皆さん、いきなりですが自分の会社の「創業の精神(創業の経緯や原点)」を知っていますか。

実は自分が所属する会社が何を大事にしてきたか、創業者はどういった想いで創業したのかを知らずに働いている社員さんは結構多いです。

私がMVVの構築支援を行う際には必ず「創業の精神」という切り口を設けるようにしています。

全てのスタートとなる創業の精神には必ず普遍的な価値があるからです。

今回は創業の精神をMVVとして表現するための手順をご紹介しましょう。

1.創業の原点を掘り下げる

・なぜこの事業を始めたのか?

・どんな課題を解決したかったのか?

・初期の顧客にどう喜ばれたか?

・苦しかったが譲らなかった信念は何か?

→この段階では「物語」「エピソード」を重視する。理念の種は物語の中にある。

2.原点を抽象化し「ミッション」として言語化する

・創業動機:中小企業の経営者が孤独で悩んでいた

・ミッション例:「中小企業経営者の意思決定を支える伴走者であり続ける」

→創業時の“なぜこの仕事をするのか”を、現在・未来の顧客にとっての価値として翻訳する。

3.理想の未来像を描いて「ビジョン」として掲げる

・そのミッションを全うした先に、どんな社会・顧客・組織の姿があるか?

・10年後、「うちの会社があってよかった」と言われる未来とは?

→ビジョンは、創業の「想い」を未来に向けて再構成したもの。夢だけでなく、現実への道筋が示唆されていると良い。

4.価値観を明文化して「バリュー」に落とし込む

・苦しい局面で譲らなかった信念は?

・どんな人と一緒に仕事をしたいと思うか?

・意思決定の基準は何か?

→バリューは、創業者の“判断の癖”“人への接し方”“こだわり”などから見出すのが効果的。

5.社内外の言葉に「翻訳」する

・外部:理念を通じてブランドや差別化の根拠を伝える

・内部:社員が行動や判断に迷ったときの“羅針盤”として機能させる

→「かっこいい言葉」ではなく、「共感できる言葉」「使える言葉」にすることが重要。

これらのステップを踏んだ上で、成功するMVV構築のポイントは下記の3つにまとめられます。

創業時の「Why(なぜ)」がすべての出発点

→どんなに成長しても、この原点に立ち戻れるかがブレない軸になる。

創業の精神を“過去”でなく“現在に活かすべき原理”として捉える

→懐古主義ではなく、未来をつくる力に変える。

社員との対話を通じて「今の解釈」をアップデート

→創業者の思いも、言語化され共有されてこそ組織に根づく。

MVVはしばしば“旗”のように掲げられますが、真に機能するMVVとは、組織の「根っこ」として機能するものです。

創業の精神こそがその根であり、枝葉をどれだけ広げようと、その根から栄養が届いていなければ、やがてしおれてしまいます。

経営コンサルタントとしてMVVを支援する際にも、必ず創業者や初期メンバーとの対話を重視し、「その想いを未来にどう継承・進化させるか」という視点をもって設計することが不可欠だと感じております。

MVVの支援はロゴやクレドカード、HPなどデザインや成果物を求めたくなるのですが、それはプラスαの話で、本質は創業の精神からくる価値観を後世へ承継させるための言語化やストーリー化が重要です。

皆様も経営方針やMVVを構築する際には創業の精神を一度確認し、言語化、ストーリー化させることをお勧めします。

必ず、大きなヒントや時代が変われど守りたい価値を確認できると思います。

それでは、また次回です。